当院の特徴

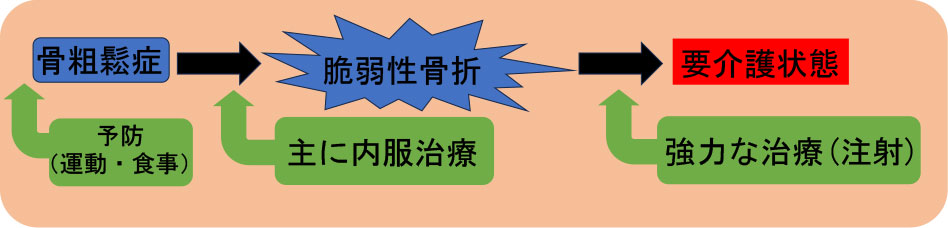

- 骨粗鬆症の予防に努めます。

- 骨粗鬆症が進行する前に治療することで脆弱性骨折を防ぎます。

- 適切な検査をすることで骨粗鬆症を正確に評価します。

- 適切な薬剤を使い分けて患者さんの負担が少なく治療が続けられるように努めます。

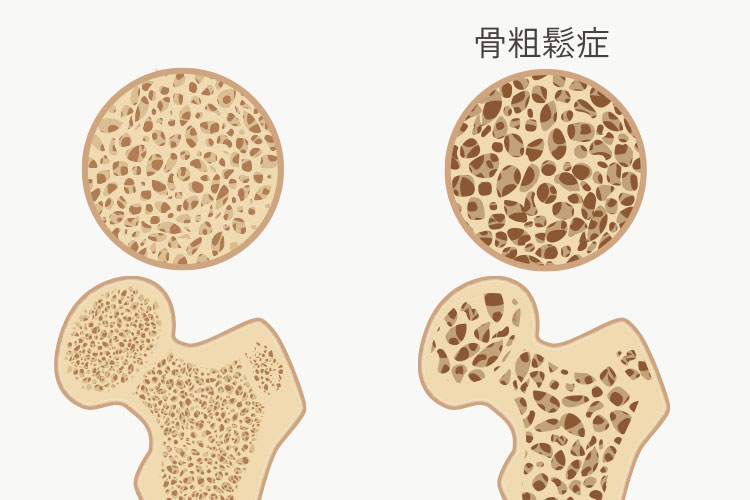

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症は日本人高齢者の約5割が罹患している病気で、加齢に伴い、骨密度や骨質が低下することによって起こります。骨粗鬆症自体は無症状であるため進行しても自覚されず、骨の強度がどんどん低下してしまい骨折が生じやすくなります。そのため、尻餅やくしゃみなどの軽微な外力で骨折が起こってしまい入院や手術を要し、高確率に介護を要する状態になってしまいます。そのため、介護の必要とする疾患の中で、骨脆弱性に伴う骨折は、認知量や能血管障害などに匹敵する頻度になっており、骨折と廃用・関節痛を足すと圧倒的な頻度で要介護状態になると言われています。

また、骨粗鬆症によって起こる骨折は脆弱性骨折と言われ、脊椎・大腿骨・上腕骨・橈骨に多いとされています。さらに、ひとたび脆弱性骨折を起こすとその他の骨にも骨折が起こることが多く(連鎖骨折)、脆弱性骨折が起きると一年以内の死亡率(骨折に伴う体力の衰弱によって)が約8倍になると言われています。

骨粗鬆症は、生活習慣病との関連も指摘されています。高血圧や糖尿病・慢性腎不全などによる酸化ストレス(AGEsの蓄積)は主に骨質を有意に劣化させるとされています。そのため、生活習慣病を有する人は骨密度検査が正常であっても治療を受けることが推奨されています。

以上より、骨粗鬆症の認識と治療が広く標準化されること極めて重要な問題となっています。現在の健診や早期診断ツールの開発が進んでいますが未だに満足とは言えない状況です。

骨粗鬆症の基本情報

骨粗鬆症とは「骨強度の低下を特徴とし、骨折リスクが増大する骨の疾患である。」とされ、骨強度(骨の強さ)とは骨密度(カルシウムやミネラル)と骨質(コラーゲンなど)の量と質によってきまります。

これらのどちらかが足りてないと骨強度は高いとは言えません。

カルシウムについて

主に腸管から吸収され、骨や歯に蓄えられて筋収縮などに使用されます。

カルシウムの吸収に大きな役割を持つのがビタミンDです。

しかし、カルシウムだけでは効果は不十分なその他のミネラルやビタミンとのバランスの取れた接種が大切です。

ビタミンDについて

ビタミンDは食物から吸収または皮膚から合成されます。骨や筋肉に作用して骨代謝や筋収縮などの関わります。

コラーゲンについて

骨同士の架橋構造の形成・維持に関与しており、骨密度測定器では測定できないとされています。主に骨質を規定する因子であり、加齢現象だけでなく高血圧や導尿病などの生活習慣病によって知らないうちに障害をうけていることが証明されています。

生活習慣病との関連について

骨粗鬆症は、生活習慣病との関連も指摘されています。高血圧や糖尿病による酸化ストレス(AGEsの蓄積)は骨質を有意に劣化させるとされています。そのため、生活習慣病を有する人は骨密度検査が正常であっても治療を受けることが推奨されています。

骨粗鬆症の診断について

診断方法

まずは骨折リスクの評価を行い、既存骨折があれば骨密度によらず骨粗鬆症と診断され、骨密度の測定は骨密度測定装置(当院ではDEXA法で測定)を用いて行います。診断は主にYoung-Adult-Mean値(YAM値:ヤム値)と用いて行い、YAM値が比較的保てていても基礎疾患(ステロイド使用・糖尿病・慢性腎臓病など)があれば骨粗鬆症と診断して治療を開始します。

骨代謝マーカーについて

診断基準にはならないものの血液検査による評価も大切です。おもに血液検査では造骨系マーカーと破骨系マーカーを測定して骨代謝回転の評価を行います。破骨系マーカーが上昇している際は破骨細胞を抑制する薬剤を、造骨系マーカーが低下している場合は骨芽細胞を活性化する薬剤を選択することが望ましいとされています。その他、ビタミンDの代謝産物や血清カルシウム・リンなども測定し総合的に判断します。

早期発見と予防について

骨粗鬆症の診断については早期診断のため健康診断が実施されています。ただし区市町村によって骨粗鬆症の健康診断をしている場所としていない場所があり、70%程度の区市町村で実施されています。しかし、実際の健診の受診率は5%程度しかないため今後の課題になっています。

また、自己診断でのスクリーニングとして、FRAX(Fracture Risk Assessment Tool:骨折リスク評価ツール)という評価スケールがあり今後10年間の骨折の危険性を予測する計算式もあります(気になる方はこちらをクリック)。

治療(食事)

骨粗鬆症治療の基礎になるのは食生活と運動です。

どちらも即日的な効果はありませんが、生活習慣を整える意味でも極めて重要です。

食事について

主にカルシウム・ビタミンD・ビタミンKの摂取が大切です。

カルシウム

推奨摂取量(日本人の食事摂取基準2020年版より)

- 成人男性(18〜74歳):750〜800 mg/日

- 成人女性(18〜74歳):650〜700 mg/日

カルシウムを多く含む食品

- 牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品

- 小魚(ししゃも、しらす)

- 緑黄色野菜(小松菜、モロヘイヤ)

- 大豆製品(豆腐、厚揚げ)

リンとバランスよく摂取することが大切です。

ビタミンD

推奨摂取量

- 成人:8.5μg/日

- 高齢者:10-20μg/日

摂取方法

①日光浴(皮膚での合成)

- ビタミンDは紫外線(UV-B)を浴びることで皮膚で合成されます。

- 1日15分程度、手や顔に日光が当たるだけでも効果があります。

- ただし、高齢者・日焼け止め使用者・屋内生活者では合成効率が低くなる傾向があります。

②食事から摂取

| 食品名 | ビタミンD含有量(μg)※100gあたり |

|---|---|

| 鮭 | 約30 |

| いわし(丸干し) | 約50 |

| きくらげ(乾燥) | 約440 |

| 卵黄 | 約2 |

| 干ししいたけ(天日干し) | 約17 |

- 魚類・きのこ類が特に豊富。

- 天日干しされた食材はビタミンD含有量が増加します。

③サプリメントや医薬品

- 食事・日光だけで不足する場合、”サプリや医療用ビタミンD製剤(アルファロール、エディロールなど)”の活用も検討します。

- 医師の判断のもと、血中25(OH)D濃度を測定しながら補充します。

ビタミンK

推奨摂取量:約300μg/日

ほうれん草・のり・わかめなど

治療(運動療法)

方法は様々ですが、大切なのは

- 続けることができる量

- 分かりやすい指標を作る(万歩計など)

ことが挙げられます。

厚生労働省の勧めでは、

成人:身体活動60分以上 or 8000歩/日以上または息が弾み汗を各程度の運動を60分/週以上または筋力トレーニングを2~3回以上/週

高齢者:身体活動40分以上 or 6000歩/日以上または有酸素運動・柔軟運動・筋力トレーニングを3回以上/週

が推奨されています。

(厚生労働省・健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 より引用)

また、運動強度はメッツ値で表すことができ、これを用いて消費カロリーを算出します。参考にしてみてください。

(健康長寿ネット・生活活動のメッツ表より引用)

治療(内服治療)

骨粗鬆症の治療は骨吸収を抑制する薬剤・骨形成を促進する薬剤・骨吸収と骨形成の双方に作用する薬剤・カルシウムやビタミン製剤・エストロゲン受容体作用などに分類されます。

これらの薬剤を年齢・基礎疾患・骨密度・内服治療への抵抗性など加味して使い分けます。

また投与方法も様々で一般的には、

- 1日1回の内服

- 週1回の内服

- 月1回の内服または注射

- 年2回の注射

などの投与方法があり、重症の骨粗鬆症に対しては、

- 週1回の注射

- 週2回の自己注射

- 連日の自己注射

- 月1回の注射

などのものを適切に使い分けます。

また、既存骨折がなく、骨密度も高いとしても人工関節や脊椎固定術などを受けている方は内服治療が必要になる可能性が高く主治医とよく相談してください。