- 11月 10, 2025

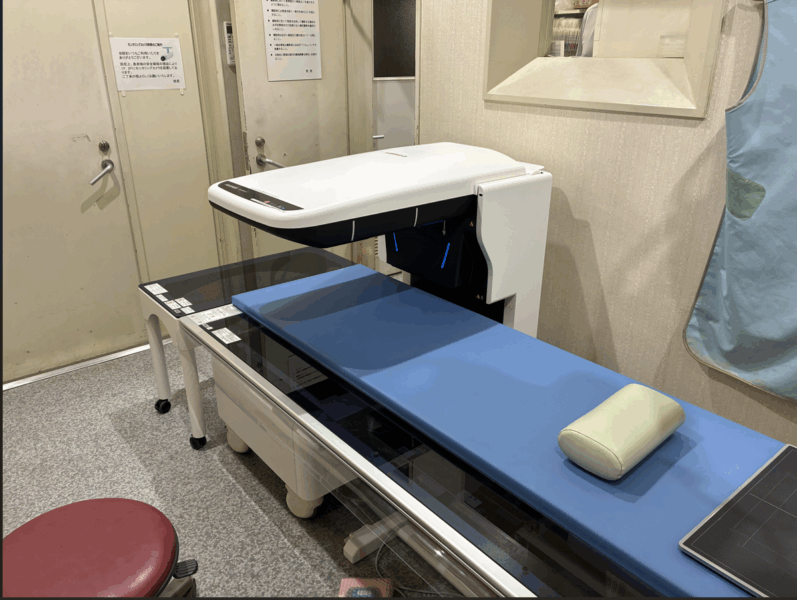

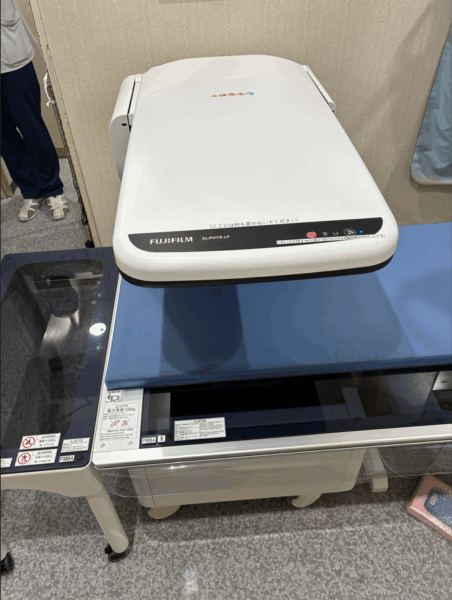

当院の骨粗鬆症の測定機械が新しくなりましたのでお知らせします。

当院の骨粗鬆症の測定機械が新しくなりました。

従来のDEXA法(Dual-energy X-ray Absorptiometry:二重エネルギーX線吸収測定法)を用いた大腿骨と腰椎で骨密度を測定します。

本検査がもっとも一般的で多くの論文もこの測定方法を用いて評価されています。

すこし料金は増してしまいますが、これが標準治療でありますためご容赦を頂けたらと思います。

以下に、骨密度測定方法を列挙しますのでご参照ください

1. 骨粗鬆症の診断に不可欠な「骨密度検査」とは

骨密度とは、骨の強さを示す重要な指標の一つで、単位面積あたりに骨に含まれているミネラル量(カルシウムなど)のことです。骨密度検査は、骨の健康状態を数値で把握し、骨粗鬆症の診断や骨折リスクの評価、そして治療効果の判定に用いられます。

骨密度検査の結果は、**YAM値(Young Adult Mean:若年成人平均値)**と比較して、その何%であるかという数値で示されます。

📌 骨粗鬆症の診断基準(骨密度)

- YAM値 80%未満:骨量減少(骨粗鬆症予備軍)

- YAM値 70%以下:骨粗鬆症

※ただし、過去に軽い衝撃で骨折(脆弱性骨折)を起こしたことがある場合は、骨密度が70%を超えていても骨粗鬆症と診断される場合があります。

2. 骨密度検査のゴールドスタンダード:DEXA法(デキサ法)

DEXA法(Dual-energy X-ray Absorptiometry:二重エネルギーX線吸収測定法)は、現在、骨粗鬆症の診断において世界的に最も標準的かつ信頼性の高いとされている骨密度測定法です。

🌟 DEXA法の仕組みと特徴

DEXA法は、エネルギーレベルの異なる2種類の微量なX線を骨に照射し、骨と軟部組織(筋肉や脂肪など)を透過したX線の減衰度合いから正確に骨密度を測定します。

- 高精度・高信頼性: 他の測定法に比べて測定誤差が少なく、再現性にも優れているため、経時的な骨密度の変化や治療効果の評価に最適です。

- 低被ばく: 使用するX線量は極めて微量で、胸部レントゲン撮影の約5分の1程度とされています。

- 検査時間: 測定部位にもよりますが、通常は5~10分程度で終了する簡便な検査です。

💡 診断に必須の測定部位

骨粗鬆症による骨折リスクが特に高く、治療効果の判定に適している以下の2か所が、DEXA法による測定の標準部位とされています。

1. 腰椎(ようつい)

背骨の下部にある腰椎は、骨代謝が盛んな海綿骨(スポンジ状の骨)を多く含んでいます。そのため、骨量の変化を素早く正確に捉えることができ、治療開始時の診断や、その後の治療効果の評価に最も重要な部位とされます。

2. 大腿骨近位部(だいたいこつきんいぶ)

足の付け根にある大腿骨近位部(股関節)は、大腿骨頸部骨折という重篤な骨折が起こりやすい部位です。この骨折は寝たきりの原因となることが多いため、この部位の骨密度を測ることは、将来の重症骨折リスクを予測する上で非常に重要です。

これらの標準部位での測定が困難な場合は、橈骨(とうこつ:前腕の骨)などで測定されることもあります。

3. その他の骨密度検査方法

DEXA法以外にも、スクリーニング(ふるい分け)や検診などで用いられる検査方法があります。

1. MD法(Microdensitometry法)

- 測定部位: 主に手の骨(第二中手骨)。

- 仕組み: X線撮影した手の写真と、濃度の基準となるアルミニウム板の画像を比較し、骨の濃淡から骨密度を測定します。

- 特徴: 簡便で、一般的なX線装置で測定が可能です。ただし、骨密度の変化が比較的ゆっくりな皮質骨(骨の表面を覆う硬い骨)を中心とした評価になるため、DEXA法に比べて治療効果の判定には不向きとされる場合があります。

2. QUS法(Quantitative Ultrasound:定量的超音波測定法)

- 測定部位: 主に踵骨(しょうこつ:かかとの骨)。

- 仕組み: 超音波を用いて、骨の中を伝わる速度や減衰の度合いを測定することで、骨の強さを評価します。

- 特徴:

- 非放射線: X線を使用しないため、放射線被ばくの心配がなく、妊婦さんでも測定が可能です。

- 簡便: 短時間で測定でき、人間ドックや自治体の検診などの**スクリーニング(ふるい分け)**に広く用いられています。

- 診断・治療判定への利用: 骨密度そのものではなく骨の強さの一側面を評価する方法であり、骨粗鬆症の確定診断や治療効果の判定にはDEXA法が推奨されています。

4. 骨密度以外の検査:レントゲン検査と骨代謝マーカー

骨粗鬆症の診断と治療方針の決定には、骨密度検査と合わせて以下の検査も行われます。

1. レントゲン(X線)検査

- 目的: 骨密度の低下だけでなく、既存の骨折や変形の有無を確認します。

- 測定部位: 主に**背骨(胸椎・腰椎)**の側面像を撮影します。

- 重要性: 骨粗鬆症によって引き起こされる圧迫骨折は、時に自覚症状がないまま進行していることがあります。レントゲン検査でこれを発見することは、病気の重症度を把握し、治療の必要性を判断する上で非常に重要です。

2. 骨代謝マーカー(血液・尿検査)

骨は常に古い骨が壊され(骨吸収)、新しい骨が作られる(骨形成)という骨代謝を繰り返しています。このバランスが崩れると骨粗鬆症につながります。

- 目的: 骨吸収と骨形成のスピードを血液や尿から測定し、骨代謝のバランスや速さを知るために行われます。

- 骨吸収マーカーが高い場合: 骨を壊すスピードが速いことを示しており、骨密度の低下速度が速いと予測され、骨折リスクが高いと判断されます。

- 治療への活用: 治療薬の種類(骨吸収を抑える薬か、骨形成を促す薬か)を選択する際の参考にしたり、治療開始後早期に薬の効果が出ているかを判定したりするのに利用されます。

以上、本記事を読んだからで骨粗鬆症に興味がある方は是非とも当院を受診してみてください。

骨粗鬆症|世田谷区松原の整形外科・内科なら【梶原クリニック】

梶原クリニックブログ(STG) (kajiwara-clinic.jp)

ドクターズ・ファイル掲載記事 1(doctorsfile.jp)・掲載記事2 (doctorsfile.jp)

【2024年】世田谷区の整形外科 おすすめしたい11医院 (medicaldoc.jp)

診療予約の方はここをクリック